« Padura, Cuba du siècle » de Philipe Lançon (Libération)

Le journaliste et écrivain Philippe Lançon a retrouvé pour Libération Leonardo Padura à Paris trois ans après leur dernière rencontre, à La Havane. « Le romancier semble égal à lui-même : discret embonpoint, ironique prudence et chaleur distanciée ». Il clope toujours, « ici comme là-bas »

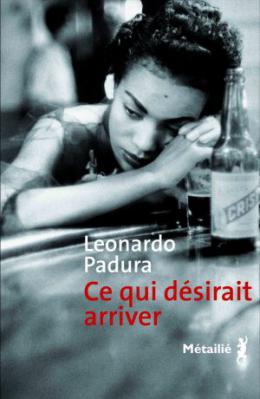

L’écrivain cubain, 60 ans, est en France pour présenter un recueil de nouvelles « Ce qui désirait arriver » (Ed.Métailié), composé de textes écrits entre 1985 et 2009, une époque où il n’était pas encore romancier, « ou pas encore connu ». Ces nouvelles ont été écrites « avant, pendant et après la naissance de Mario Conde, son flic mélancolique, devenu vendeur de livres » .Le Conde a été imaginé en 1989.

L’article du « conocedor » Philippe Lançon couvre deux pages de Libération dans son n° du jeudi 9 juin, avec pour titre « Padura, Cuba du siècle ».

« Padura, Cuba du siècle » de Philippe Lançon (Libération)

Posté par Michel Porcheron

Rencontre de Philippe Lançon (photo) avec l’écrivain cubain dont l’œuvre incarne l’histoire de son pays, depuis la disparition du « parrain » soviétique jusqu’au récent rapprochement avec l’ancien ennemi américain.

Texte intégral.

http://next.liberation.fr/livres/2016/06/08/padura-cuba-du-siecle_1458231

{{}}Le 17 décembre 2014, comme Liz Taylor et Richard Burton après un de leurs spectaculaires divorces, Cuba et les Etats-Unis annoncent leur rapprochement. Les Cubains qu’on n’a pas vus depuis ont-ils changé ? Question idiote, mais qui flotte malgré tout dans l’air qu’on a failli ne plus respirer, comme si le temps politique, bondissant par-dessus cinquante-cinq ans d’histoire et d’amitiés pour dissoudre dans les traités le rhum et ses madeleines, devait soudain tout métamorphoser. Les vieilles connaissances insulaires ont- elles été brutalement renvoyées sur l’étoile morte du monde d’hier, où on les a connues et qu’elles nous ont fait aimer ? En voici une, Leonardo Padura. Il est à Paris pour présenter un recueil de nouvelles, Ce qui désirait arriver. Curieuse expression de Salinger, mais c’est bien ça, Cuba a vécu une longue adolescence civique, économique, sociale, où chacun baignait, baigne encore, dans « ce qui désirait arriver ». Padura a 60 ans et on ne l’avait pas vu depuis trois ans - c’était à La Havane, à l’époque des mangues, sous un soleil de mai. La forme diplomatique d’une île changeant plus vite que le cœur d’un mortel, le romancier semble égal à lui-même : discret embonpoint, ironique prudence, chaleur distanciée et clopes fumées sur le trottoir en regardant la rue, comme ici, comme là-bas.

Souvenirs d’Angola

Les nouvelles ont été écrites entre 1985 et 2009. La plupart datent de l’époque où il n’était pas encore romancier, ou pas encore connu. Elles donnent des nouvelles de son passé. Elles ont été écrites avant, pendant et après la naissance de Mario Conde, son flic mélancolique devenu vendeur de livres en attendant la suite. Le Conde a été imaginé en 1989 - à une époque où Cuba vivait un choc : la chute du mur de Berlin et la disparition du parrain (et banquier) soviétique. Sa vie de personnage, à la première page de Passé parfait, commence par une gueule de bois. Les Cubains en ont vécu un certain nombre depuis la révolution de 1959. L’année 1989 fut l’une des plus sévères. C’était toujours la guerre d’Angola. L’Etat faisait le procès stalinien télévisé du général Ochoa, de ses officiers. Il glaçait son communisme bureaucratique et tropical. Ce fut une année, écrit Padura dans Un détective à La Havane (1), « pendant laquelle sonnèrent de nombreux glas ». Il était déjà lecteur de Hemingway. Il aime aussi les nouvelles de Salinger, Cabrera Infante, Cortázar, Lino Novás Calvo. Mais il déteste Borges, « pour des raisons exclusivement littéraires que je n’explique pas ».

Qu’a- t-il éprouvé en relisant ses propres textes, éventail narratif de ses goûts et des désillusions collectives ? « J’y découvre parfois, non sans satisfaction, une certaine innocence. Mes obsessions sont déjà là : l’exil, l’Angola, la société, la nostalgie, les vieux livres, la sexualité et la sensualité cubaines. » Ils ont été choisis dans trois recueils précédemment publiés. Le plus ancien, « Au fil du temps », est le seul qu’il ait conservé du premier. Il date de 1985. Il était alors journaliste à Juventud Rebelde, un journal cubain ; il passa l’année à couvrir l’Angola : « A mon arrivée, on m’a donné un fusil soviétique et quatre chargeurs qui ne m’ont pas quitté. Je dormais à côté d’eux. »

Plusieurs nouvelles évoquent cette guerre. Des personnages en reviennent, s’en souviennent. Mais Padura, pas plus que d’autres, n’a écrit de roman « sur » l’Angola. C’est un trou dans la littérature cubaine. Pourquoi ?

« L’Angola a été la guerre de ma génération. Beaucoup de gens y sont morts, de maladie plus encore qu’au combat. Il y a eu des témoignages, des poèmes, des nouvelles. Mais la raison pour laquelle il n’y a pas eu de roman est un mystère. Bien sûr, c’était un thème politiquement compliqué. Mais, si Vassili Grossman n’a pas publié Vie et destin sous Staline, il l’a écrit. Donc, si un Cubain avait écrit un roman sur l’Angola, il aurait fini par être publié. J’ai pensé le faire, mais toujours la trame sociale cubaine m’a de nouveau attiré. »

De grands événements échappent au roman, par hasard, par nécessité ; ils n’ont peut-être pas besoin de lui pour vivre et pour être oubliés. L’exergue du recueil est un vers du poète Eliseo Diego : « Il est de bon goût de se taire comme la pierre. » Ajoutons-y les vers suivants : « Et de laisser le vent aux oiseaux,/ à la lumière les délices du lierre,/ et le mouvement à la postérité. »

L. Padura, devant chez lui, à La Havane, au quartier Mantilla où il est né et vit toujours.

« Joueurs de base-ball »

Dans la nouvelle qui ouvre le livre, « la Porte d’Alcalá », un Cubain, Mauricio, rentre d’Angola par Madrid. Il tombe par hasard, dans la rue, sur un vieil ami qui s’est exilé. On est en 1991. C’est l’année de la grande exposition Velázquez au musée du Prado, Mauricio veut absolument la voir. Il n’a qu’une journée. Il la passe avec cet ami, ce fantôme, et ne la verra pas. Padura était à Madrid et la vit. Comme en rêve son personnage, il découvrit les deux tableaux sur les jardins de la Villa Médicis, stupéfait par leur impressionnisme : « Plus tard, en voyageant pour mon roman Hérétiques, j’ai découvert que Rembrandt en avait fait autant. J’aime les peintres comme j’aime les joueurs de base-ball, parce que je suis incapable d’en faire autant. » L’homme que rencontre Mauricio à Madrid a été inspiré par un ami que Padura a retrouvé à Miami. C’était quelques mois plus tard : « Je n’avais pas encore écrit de polars, mais j’ai été invité à un congrès d’écrivains de polars, et j’étais pour la première fois aux Etats-Unis. J’ai vu des gens qui avaient quitté l’île trente ans, vingt ans, dix ans plus tôt, et cet ami, architecte, qui habitait dans le New Jersey. » Pendant ce voyage, il rencontra aussi l’un des créateurs du jazz latino, le trompettiste Mario Bauza - l’homme qui présenta Dizzy Gillespie à Chano Pozo. C’était pour un documentaire qui ne se fit jamais.

En ce moment, il a lancé Mario Conde sur les traces d’une statue de vierge noire qui voyage de Catalogne à Cuba. Le roman s’arrête le 17 décembre 2014, date du grand rapprochement : « Je ne veux pas passer cette limite. Nous entrons dans une ère d’interrogations plus que de certitudes, et je ne peux lancer mon personnage sur ces sables mouvants sans y avoir d’abord mis les pieds. » Si la réalité déborde la fiction, il faut laisser à celle-ci le temps imaginaire de rejoindre celle-là. Quand Obama est allé à Cuba, Padura n’y était pas. Il suivait un congrès à Puerto Rico. Les écrivains y réaffirmaient leur attachement à la langue espagnole. C’est l’une des choses qui lui font dire que la digestion du crocodile cubain par l’ogre américain ne sera pas aussi claire que beaucoup l’espèrent - ou le craignent.

Doutes animés

A Cuba, dit-il, tout change et rien ne change. Les pauvres sont toujours plus pauvres, mais les riches maintenant deviennent plus riches. C’est la mondialisation, « et qu’on le veuille ou non, elle nous touche tous, se fait et se pense en anglais ». Il y a des restaurants où les uns dépensent en deux minutes ce que la plupart des autres gagnent en un ou deux mois. Pour lui, il y a eu ces dernières années des moments essentiels : la possibilité légale de commercer pour son propre compte ; celle d’avoir un téléphone portable ; et la sortie de Cuba de la liste noire américaine des pays soutenant le terrorisme. « Depuis, dit-il, d’importantes quantités d’argent circulent. Pas énormes, nous ne sommes pas chez la mafia russe, mais importantes. » Les va-et-vient entre les deux pays augmentent dans les deux sens. Les Rolling Stones, Rihanna, Chanel, Fast and Furious, le glamour populaire plante son drapeau dansl’île-où-il-faut-aller. Les Américains se font joyeusement arnaquer, certains tentent de tout écraser : « Tu sais comment ils sont, soit naïfs et ravis comme des enfants, soit de véritables ordures. »

Que se passera-t-il quand Raúl Castro quittera la présidence, en 2018 ? « On n’en sait rien. L’embargo est toujours là. Une partie de la bureaucratie résiste au changement, Raúl lui-même l’a dénoncée. Quant à La Havane, elle est dans un tel état qu’elle mériterait d’être entièrement détruite et reconstruite. Cela ferait le bonheur des pauvres, qui seraient peut-être enfin correctement logés… et ça serait un désastre culturel. Je parle bien sûr de manière exagérée. » Rien n’est simple, c’est le moment où la fiction anime les doutes. L’écrivain cubain le plus célèbre de sa génération a, comme l’époque, un statut ambigu. A Paris, l’Elysée l’invite à la table de Raúl Castro quand celui-ci est en visite.« [A Cuba], on me rend invisible, mais sans cohérence. Quand j’ai reçu le prix Princesse-des-Asturies en Espagne, pas un entrefilet dans la presse cubaine. Pourtant, on va bientôt publier cinq de mes romans. Et, quand je reçois un prix à Matanzas, la presse le signale ; mais, au moment où il m’est remis, aucun article. » L’île n’a pas changé, sa bureaucratie continue d’épaissir les mystères qu’elle engendre.

Cuba se rapprochait des Etats-Unis et en France, pendant ce temps-là, il y a eu des attentats. Le 13 novembre, Padura était à Miami avec le réalisateur Laurent Cantet pour présenter leur film, Retour à Ithaque : « Nous avons appris qu’il y avait les attentats quelques heures avant notre présentation. Cantet était dans tous ses états, sa fille habite dans le quartier où ils ont eu lieu et il ne parvenait pas à la joindre. » Nous appartenons tous au même monde, mais cela, Mario Conde nous l’avait déjà montré, comme tous les détectives à la mélancolie affirmée et démentie par le plaisir, l’amitié, la lumière qui survit. Dans une brève nouvelle inédite, « Une histoire de famille » (1), il a 70 ans. Il continue de vendre des livres, des objets, au cœur d’une ville qui n’a guère changé. Son jean est toujours raidi par la sueur. En bon détective retraité, il sert d’éclaireur à son créateur, dans l’âge plus que dans l’avenir. Rappelons que l’un et l’autre sont nés le 9 octobre, pendant la saison des cyclones.

Philippe Lançon

(1) Textes offerts par Métailié aux acheteurs de la réédition des quatre premières aventures de Mario Conde, publiées dans la collection « Suites ».

Edition en espagnol chez Tusquets

Leonardo Padura « Ce qui désirait arriver ». Traduit de l’espagnol (Cuba) par Elena Zayas. Métailié, 240 pp., 18 €. (Titre original : Aquello estaba deseando ocurrir)

Egalement dans la presse, selon le site de l’éditeur.

Le Figaro littéraire :

http://editions-metailie.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/Le-Figaro-littéraire-12-mai-2016.pdf

Le JDD

http://editions-metailie.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/Le-Journal-du-dimanche-5-juin-2016.pdf

Les lettres françaises :

http://editions-metailie.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/Lettres-françaises-12-mai-2016.pdf

Pour lire le premier chapitre de « Ce qui désirait arriver » :

http://editions-metailie.com/livre/ce-qui-desirait-arriver/

Pour en savoir (un peu) plus sur Philippe Lançon (1963), revenu de l’enfer du 7 janvier 2015

:

Ph. Lançon est notamment l’auteur de deux livres, où le thème Cuba n’est jamais bien loin :

- Sous le pseudonyme de Gabriel Lindero, « Je ne sais pas écrire et je suis un innocent », Calmann-Lévy, 350 p, 2004

- « Les îles », Jean-Claude Lattès, 2011, 250 p.

(mp)