La mort de Hemingway sur la route du Tour de France

La qualité de cet article publié il y a deux ans et demie, sa rédaction, ses informations, nous autorisent à vous le proposer à nouveau. Les nouveaux lecteurs profiteront de la plume de notre ami Michel et les anciens pourront avec grand plaisir s’y replonger.RG

Par Michel Porcheron

Le 21 juillet 1899 naissait à Oak Park, Illinois, Ernest Hemingway. L’écrivain s’est donné la mort un jour de juillet, le dimanche 2 juillet 1961, chez lui à Ketchum, Idaho. C’est également en juillet 1960, le 25, qu’il quitta définitivement la Finca Vigia, sa demeure cubaine depuis 1939. Enfin, Hemingway découvrit la tauromachie dans les années 20, à Pampelune, capitale de la Navarre. La Feria de los Sanfermines se tient depuis toujours durant la deuxième quinzaine de …juillet.

L’époque est ainsi aux commémorations et aux papiers commémoratifs. Les sujets ne manquent pas. Tout particulièrement à La Havane et à Key West, Floride. En Espagne, Hemingway a figuré comme il se doit dans la couverture quotidienne des encierros et corridas pamploneses. En France, le 115 e anniversaire de la naissance et celui de sa mort ne sont pas sortis des éphémérides. Alors ? Il suffit de s’en remettre judicieusement à des archives rapidement exhumées.

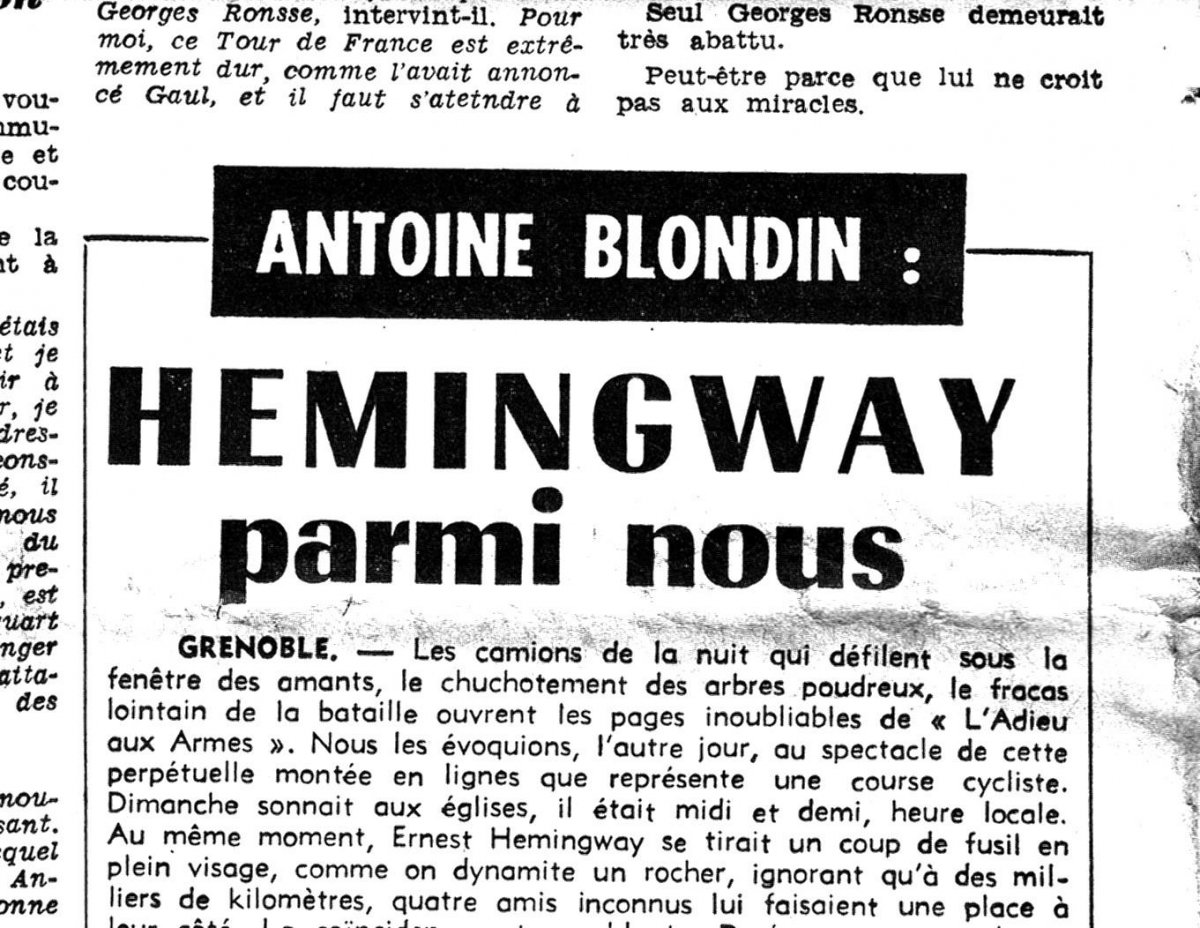

Parmi les hommages rendus en France au lendemain de la mort du grand écrivain, un des plus beaux textes et un des plus originaux – publié dans un journal sportif- fut celui de l’écrivain Antoine Blondin. Il était sur le Tour de France, rédigeant, comme depuis longtemps, une chronique quotidienne pour le journal l’Equipe. Le 4 juillet le titre de sa chronique était : « Hemingway parmi nous ». Quel était donc ce coureur Hemingway, inconnu au peloton ?

La mort de Hemingway …sur la route du Tour de France

par Michel Porcheron

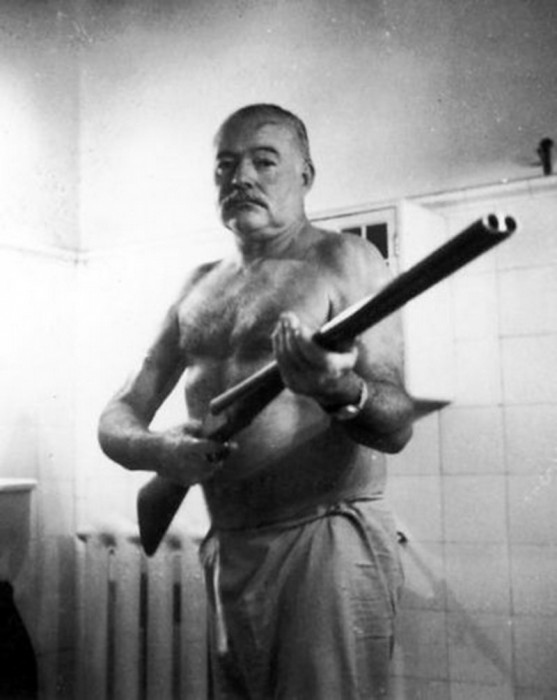

L’été 1961. A 7H30 de ce dimanche 2 juillet, chez lui, à Ketchum, Idaho, à l’ouest des Etats Unis, Ernest Hemingway « a été mortellement blessé de deux coups de carabine ».

En France, c’est l’après-midi de ce dimanche. Les rédactions vont recevoir à temps par les agences de presse mondiales l’annonce de sa mort accidentelle et les quelques dépêches qui vont suivre. De ce fait la mort de l’écrivain américain est à la une de tous les journaux de l’Hexagone (et du monde entier, de Washington à Madrid, en passant par La Havane, Pampelune, Rome, Nairobi, Tokyo, Moscou…) du lundi 3 juillet.

En France, la mort de l’écrivain est annoncée entre un article sur les fortes chaleurs, le retour à Paris du Général de Gaulle après un voyage en Lorraine, la tension sanglante en Algérie et le Tour de France qui va aborder la première étape des Alpes.

Ce jour là, tous les journaux titrent « Ernest Hemingway se tue en nettoyant son fusil de chasse », en reprenant la version donnée par sa veuve, Mary Welsh, qui rejeta longtemps la thèse du suicide. Le quotidien de l’après midi Le Monde, dans ses éditions datées du mardi 4 juillet mais bouclées pourtant le 3 juillet à la mi-journée, reprend aussi la thèse de l’accident. Robert Escarpit signe à la une : « Un lyrique de l’action »

A Ketchum, le shérif a placé des gardes autour de la maison pour en interdire l’accès, bien que le coroner, après consultation avec le procureur général de l’Etat, ait annoncé qu’ « une enquête sur les circonstances de l’accident, n’était pas nécessaire ». La mort de Hem est accidentelle, apprend-on d’abord. Mais bien plus tard, il est question de suicide. Il s’est donné la mort.

Un an à peine auparavant, il avait quitté la Finca Vigia, sa demeure cubaine depuis plus de 20 ans, sans espoir de retour. Sa santé ne lui laissait aucune chance.

Depuis un an donc, la Finca Vigia est désespérément vide. Selon Jerome Charyn, Hemingway « commit la plus grande erreur de sa vie : il quitta La Havane pour s’installer dans une maison aux allures de camp retranché à Ketchum » (p.91, Hemingway, Portrait de l’artiste en guerrier blessé, Gallimard, Paris, 1999).

A plusieurs milliers de kilomètres de là, les coureurs du Tour de France, venant de Chalon-sur Saône, sont arrivés le 2 juillet à Saint –Etienne, ville de la 8 e étape, une étape de 240 km sans histoire. Jean Forestier l’emporte. Le Français Jacques Anquetil est Maillot jaune depuis le premier jour.

Mais ce 3 juillet les choses sérieuses doivent. La 9 e étape jusqu’à Grenoble avec trois cols très durs s’annonce décisive.

Comme tous les ans, une meute de journalistes et de photographes « couvrent », étape après étape, cette 48 e « Grande Boucle », « le plus grand théâtre sportif du monde » (Jean Cormier, par ailleurs auteur de livres sur le Che). Ils savent qu’il ne faudra rien manquer de cette première étape dans les Alpes.

Dans cette meute figure un (grand) écrivain de 39 ans (1), passionné du Tour de France (et de rugby), Antoine Blondin (1922-1991) qui pour le quotidien sportif L’Equipe, devient chroniqueur. Chaque soir, juste après l’arrivée des coureurs, il est chargé de faire une chronique sur chaque étape du jour, qu’il a parcourue sur un siège arrière d’une voiture suiveuse, la célèbre Peugeot rouge avec chauffeur, quasi le même durant 27 Tours, Jean Farges, voiture de presse « 101 » qu’il partageait avec les deux envoyés spéciaux de L’Equipe, les journalistes Jean Clare et Pierre Chany.

« C’est ma résidence d’été » disait Antoine Blondin en parlant de la « 101 ». « Vous avez fait combien de Tours de France ? « Vingt huit en 28 ans (…) Au total, j’ai fait trois fois et demie le tour de la Terre à 37 à l’heure ».

Des lecteurs n’achètent chaque matin leur quotidien sportif que pour lire Blondin. D’autres commencent leur rituel en lisant d’abord sa chronique.

Antoine Blondin au moment d’écrire, dans la salle de presse

« Que raconte la légende du Tour à ce sujet ? Il entamait un féroce corps-à-corps avec sa feuille blanche (…) Au bout de une, deux ou trois heures de bataille avec son texte, Antoine Blondin présentait toujours sa feuille endimanchée pour la grande communion du bouclage, l'écriture immaculée, à l'impeccable calligraphie d'instituteur, dans les cahiers de ses manuscrits, tout en rondeur sereine(…) Il avait rempli la corbeille jusqu'à la lie. (Jean Hatzfeld, qui a couvert le Tour pour Libération de 1979 à 1989).

« Durant toute l’étape, nous étions heureux comme des gosses. Puis quand la dernière heure de l’étape arrivait, nous devenions tout à fait silencieux. C’était le papier ! Chacun pensait à son sujet »(…)

« Antoine livrait chaque soir une chronique, laquelle faisait, le matin suivant, les délices du lecteur. Une improvisation de virtuose, un florilège d'idées originales et de calembours bienvenus, un témoignage de sensibilité profonde et parfois déchirante, un clin d'œil pour les initiés et un style à vous décourager pour toujours d'utiliser le stylo (…) « L'Antoine » réalisait un chef-d’œuvre chaque jour, enfin presque » (Pierre Chany).

« Au début de chaque étape et pendant les journées de repos, nous avions souvent du temps de libre, a raconté de son côté Michel Clare. Nous avions alors le loisir de parler de littérature, lui et moi. Il s’emballait systématiquement à l’évocation de Roger Nimier, Jacques Chardonne, Jacques Laurent, Louis Ferdinand Céline, Marcel Aimé, Hemingway ou encore Francis S. Fitzgerald ».

«Il était sans cesse en situation d’introspection. Son papier était tout entier dans sa tête avant que de le coucher sur la page blanche » (Jean-Paul Ollivier). La page blanche de son cahier d’écolier, qu’il allait noircir d’une plume de porte-plume trempée dans son encrier Waterman.

« Essayez de rédiger à toute vitesse, car les minutes sont comptées, un article compréhensible dans une salle de presse surchauffée, parmi 250 confrères excités, dans le crépitement des machines à écrire, des téléscripteurs, et dans les hurlements des enragés du téléphone et cela après sept heures de route ».

Le Tour de France et le rugby furent à Antoine Blondin ce que la tauromachie et la pêche au gros furent à Hemingway. Le Français avait beaucoup plus que des notions sur la corrida. Le Français et l’Américain avaient en commun un goût certain pour les boissons avec alcool, les plus diverses. Ensemble notamment au Harry’s Bar, au 5 de la rue Daunou, à Paris ? C’est possible. Mais aussi le suicide du père, le sens de l’amitié entre hommes et celui tragique de la vie. Est-ce pour la barbe, est-ce pour un autre motif, toujours est-il que Françoise appelait son mari Antoine « Papa », comme beaucoup appelaient Hem’.

Blondin change son fusil d’épaule : Gaul non, Hem oui

Antoine Blondin, raconte (affirme) Denis Lépée (2) est en train de finir son papier, mais la nouvelle est tombée à la radio. Flash spécial : Ernest Hemingway est mort.

« Déchirant sa copie, il entreprend alors à la main, comme toujours, la rédaction d'une nouvelle chronique ». Il a peu de temps, l’heure du bouclage du journal est impérative, comme le lui rappelle le technicien du télex, à qui il remettra sa copie sans la moindre rature. Mais il connait son sujet. « Tant pis pour les exploits alpins des coureurs » et la victoire, dans la douleur, de l’Ange de la montagne, le Luxembourgeois Charly Gaul. L’étape a été épique.

Mais, à la grande surprise des lecteurs, « le papier qui, le lendemain, parait dans l’Equipe, est tout entier consacré à l’auteur de Pour qui sonne le glas » Il a pour titre : « Hemingway parmi nous » (3) et comporte 890 mots, ce jour là en bas à droite de la page 4. Pour Blondin Hemingway « s’était tiré un coup de fusil en plein visage, comme on dynamite un rocher ». Le papier se termine par : « Demain, nous l’aurions appelé Ernest »

Causerie sur Hem dans « la 101 »

Durant une étape antérieure, toujours à bord de la « 101 », Antoine Blondin – pure coïncidence- avait engagé de lui-même une conversation sur Hemingway, sur l’écrivain et son œuvre, avec Jean Bobet (4). « Antoine savait que j’avais passé beaucoup de temps sur l’histoire de l’Américain, pour la préparation d’un diplôme universitaire (…) Il parla du style d’Hemingway, qu’il admirait en orfèvre de la chose. Ses réflexions étaient pertinentes et passionnantes à la fois. C’est le chauffeur qui a mis fin à ce récital, lorsque la voiture a abordé le dernier kilomètre de l’étape ».

Blondin, dans son papier, écrit aussi : « La coïncidence est accablante. Dorénavant, nous choisirons un peu mieux nos sujets de conversation »

Jean Bobet et Blondin tombèrent d’accord sur le sujet Hemingway et la bicyclette.

L’Américain n’en parla que deux fois (5) : dans Le soleil se lève aussi, et dans Les Neiges du Kilimandjaro.

« C'est assez maigre, au regard des pages qu'il a consacrées à la boxe, à la pêche, à la chasse, à la tauromachie et au ski. Mais nous savons, d'intuition sûre, qu'il eût reçu avec allégresse l'initiation à laquelle nos vœux le conviaient » (A. Blondin).

Ici la route du Tour de France 1961!

Lire de larges extraits de Hemingway parmi nous sur la page suivante, consacrée au Tour de 1961 dès son départ de Rouen (très agréable site, qui parle de beaucoup d’autres choses, il faut le parcourir et le lire attentivement)

http://encreviolette.unblog.fr/2011/07/04/ici-la-route-du-tour-de-france-1961/

Texte intégral dans le PDF en fin de texte. Antoine Blondin, une fois de plus très inspiré, signa une chronique qui est de la littérature pure. (Comme toutes les autres, mais celle-là un peu plus encore)

« On entendit sur le Tour ce jour là d’étranges interrogations : à quelle équipe appartenait au juste cet Hemingway ? »…(Jean Louis Ezine)

Antoine Blondin donna une brève version des faits lors d’entretiens avec Pierre Assouline pour la radio France Culture (du 14 au 18 mars 1988).

Pierre Assouline : Avez-vous connu des écrivains étrangers ?

Antoine Blondin : - Une fois, j'ai eu à passer quinze jours à l'hôtel Ritz à Madrid. Naturellement, j'étais au bar avant tout le monde. J'y étais presque seul, mais il y avait toujours un vieux con barbu aussi matinal que moi.

On était tous les deux mais on ne se parlait pas. Un jour, deux toreros entrent, le saluent, l'embrassent. Ils m'appellent, je m'assois. On se présente. Qui était-ce ? Hemingway. On a passé la journée ensemble dans ce bar admirable. Les deux Espagnols nous ont invités à une corrida.

« Rendez-vous demain, 10 heures, la voiture viendra vous prendre. » Muy bien. Le lendemain, j'arrive en retard, Hemingway aussi. Alors tous les deux, on a fait olé olé toute la journée dans le bar du Ritz de Madrid. On avait une cape. On attendait l'entrée du taureau mais il n'est pas venu.

P.A. - Vous l'avez revu, Hemingway?

A.B. - Non. Mais pendant le Tour de France, en 1961, voilà qu'on apprend la nouvelle de sa mort (6). Alors je lui consacre ma chronique quotidienne de L'Équipe au lieu de l'étape du Tarn[en réalité de Grenoble, nda]

POUR EN SAVOIR PLUS

(1)- A cette époque (1961) Blondin a publié quatre romans, devenus depuis des classiques de la littérature française : L’Europe buissonnière (1949, Prix des Deux-Magots), Les Enfants du Bon Dieu (1952), L’Humeur vagabonde (1955) et Un Singe en hiver (1959), Prix Interallié et qui sera adapté au cinéma avec Jean Gabin et Jean Paul Belmondo.

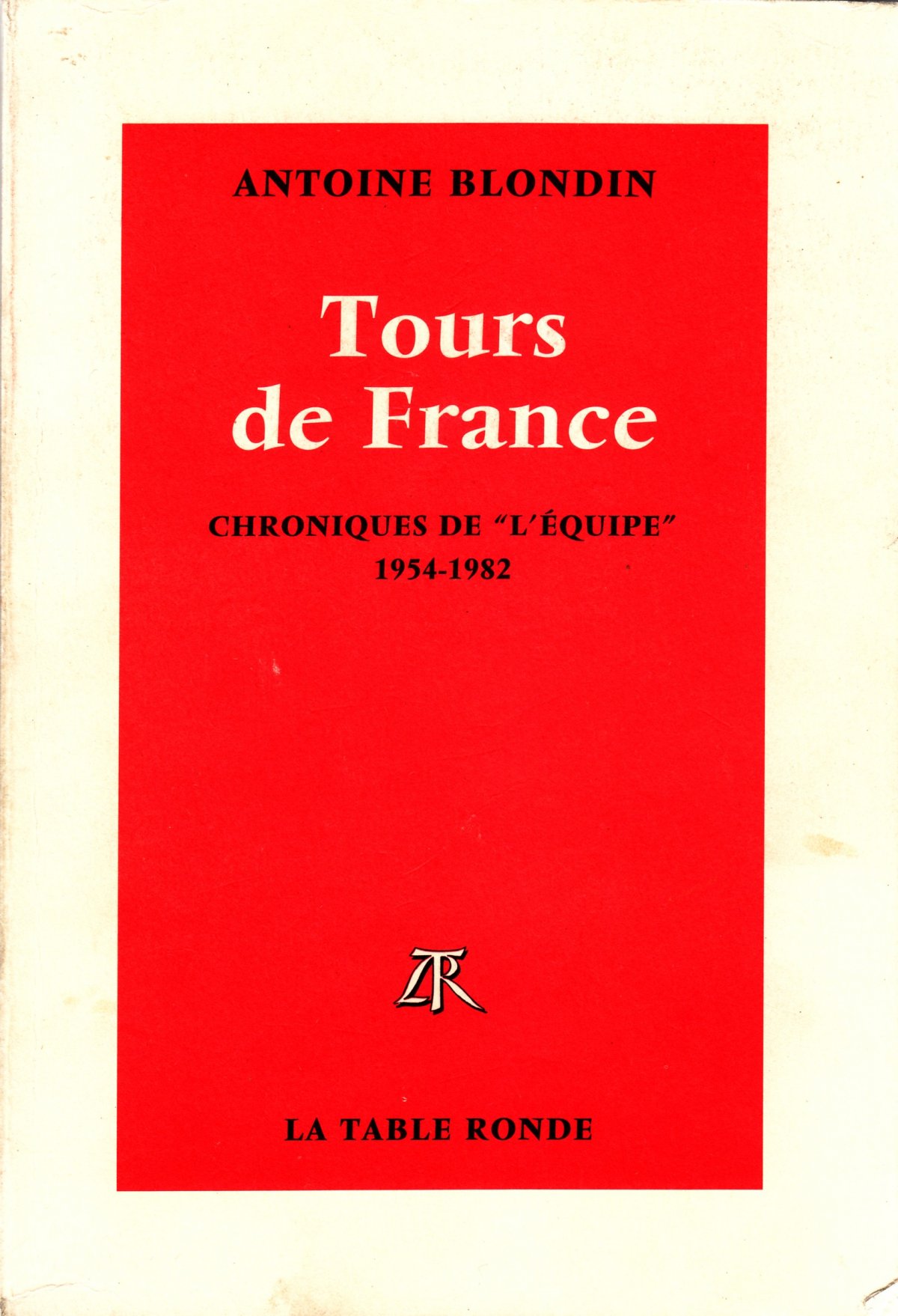

Il fallut attendre 11 ans pour lire un nouveau roman de Blondin : Monsieur Jadis et l’Ecole du soir. Avec Quat’Saisons (nouvelles, 1975, Prix Goncourt de la nouvelle), il termine son œuvre romanesque. En 1979, lui fut décerné « pour l’ensemble de son œuvre », le Grand Prix de l’Académie Française.

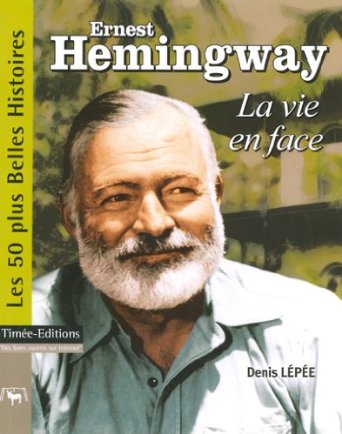

(2)- Denis Lépée.

Denis Lépée est l’auteur de Ernest Hemingway, La vie en face (Timée-Editions, 2006, 140 pages, 90 photos environ), fait de 50 histoires sur l’écrivain américain. « Mort sur le Tour de France » est le titre de l’une d’entre elles.

(3)- Antoine Blondin assura une chronique quotidienne pour l’Equipe entre 1954 et 1982, soit 28 ans et 524 chroniques au service de la petite reine sur le Tour. La chronique « Hemingway parmi nous » ne fut publiée en recueil qu’en 2001 dans « Tours de France, Chroniques Intégrales de l’Equipe 1954-1982 » (Ed. La Table Ronde, 941 pages), ainsi que plus de 400 autres chroniques. Seules 105 avaient été publiées en volume en 1988.

(4)- Jean Bobet n’est pas que le frère du grand champion cycliste Louison Bobet qui remporta trois Tours de France (1953-1954-1955). Il ne se destinait pas à une carrière de coureur, bien qu’auréolé de son titre aux Jeux Mondiaux Universitaires de Budapest en 1949. Etudiant, bachelier, licencié ès lettres, il préparait son diplôme d’études supérieures d’anglais. En 1955 il remporta la course Paris-Nice. Il n’assouvit finalement jamais son désir de devenir professeur d’anglais.

La faute à qui ? A Hemingway a-t-on dit. En ne répondant pas aux courriers que Jean Bobet lui adressait, ce cher Ernest finit par dissuader le jeune homme d’achever le diplôme qu’il préparait sur l’auteur du Vieil Homme et la Mer. C’est ainsi qu’il quitta son collège d’Aberdeen (Ecosse) où il effectuait son année de stage préparatoire. Pour devenir dans le peloton le frère de Louison. Et l’auteur de plusieurs livres sur le cyclisme, à commencer par son champion de frère.

(5)- Ce témoignage date de 1961.

« Paris est une fête », livre posthume, n’a été publié qu’en 1964. Il y est question de vélo, souvent sur piste. Dans « à bicyclette » l’anthologie établie par Edward Nye, du Lincoln College d’Oxford, et consacrée aux écrits littéraires sur le vélo, figure un extrait du livre d’Hemingway, parmi ceux d’une cinquantaine d’auteurs, comme Antoine Blondin, Emile Zola, Alfred Jarry, Samuel Beckett… (Ed. Sortilèges, 2000, 417 pages).

« (…) J'ai commencé à écrire beaucoup de récits sur les courses cyclistes, mais je n'ai jamais rien écrit d'aussi intéressant que les courses elles-mêmes, sur piste, couverte ou non, et sur route. Mais j'évoquerai le Vélodrome d'Hiver, dans la lumière fumeuse de l'après-midi (…)

Il me faudrait évoquer le monde étrange des Six-Jours et les merveilleuses courses routières en montagne. On n'en a jamais parlé correctement qu’en français, et tous les termes techniques sont français, de sorte qu’il m’est très difficile d’écrire sur ce sujet »

(6)- L’histoire littéraire sur le Tour ne s’arrêta pas là.

Reprenons la lecture de Denis Lépée : « Ce même jour [le 4 juillet], au petit déjeuner, le téléphone sonne à la réception de l'hôtel. La communication est pour Blondin, et le correspondant matinal est un autre écrivain qui est aussi son meilleur ami : Roger Nimier.

« Bravo pour ton papier, commente Nimier d'une voix triste. C'est bien d'avoir laissé tomber les cyclistes pour parler d'un écrivain. Mais si tu continues comme ça, tu n’es pas prêt de reparler du Tour de France. »

« Interdit, Blondin reste silencieux, ne comprenant pas ce que Nimier veut dire. Jusqu'à ce que Nimier lui annonce ce que seuls quelques proches savent déjà : par une curieuse coïncidence, ce n'est pas un, mais deux géants de la littérature qui se sont éteints Quelques heures à peine séparent en effet l’annonce de la mort d'Ernest Hemingway à Ketchum et de celle, dans sa maison de Meudon, de Louis Ferdinand Céline ».

Antoine Blondin précisa : « Alors le soir [du 5 juillet], j'ai fait un papier sur Céline à la place de je ne sais plus quelle étape... » [la 11 e étape Turin-Antibes]. Le 6 juillet 1961, L’Equipe publiait le papier de Blondin. Comme deux jours auparavant rien sur l’étape, cette fois Turin-Antibes, gagnée par l’Italien Carlesi. Son papier, entièrement consacré à L.F.Céline, a pour titre : « Un véritable abandon » (mp).

HEMINGWAY PARMI NOUS par ANTOINE BLONDIN

Les camions de la nuit qui défilent sous les fenêtres des amants, le chuchotement

des arbres douteux, le fracas lointain de la bataille ouvrent les pages inoubliables de

L’Adieu aux armes. Nous les évoquions, l’autre jour, au spectacle de cette

perpétuelle montée en lignes que représente une course cycliste. Dimanche sonnait

aux églises, il était midi et demi, heure locale. Au même moment, Ernest Hemingway

se tirait un coup de fusil en plein visage, comme on dynamite un rocher, ignorant qu’à

des milliers de kilomètres quatre amis inconnus lui faisaient une place à leur côté. La

coïncidence est accablante. Dorénavant, nous choisirons un peu mieux nos sujets de

conversation.

C’était un vieux rêve des journalistes sportifs, nés baladins, correspondants des

guerres courtoises où s’est réfugié le fond de violence de l’adulte civilisé, que de

compter Hemingway parmi eux. Sa petite casquette en galette, sa barbe capricieuse

hérissée en oursin, ses poches déformées par les crayons, la pipe, peut-être la

brosse à dents, lui donnaient la silhouette d’un patron de la corporation descendu

d’un vitrail en Plexiglas ; il était notre bon oncle d’Amérique. Nous l’avions nommé,

sans qu’il s’en doutât, suiveur honoris causa.

Jean Bobet, qui a consacré naguère une thèse à son oeuvre, me le confirme : à

notre connaissance, Hemingway n’a parlé que deux fois de la bicyclette. Dans Le

soleil se lève aussi, on voit un reporter américain, descendant vers la feria de

Pampelune, croiser un Tour des provinces basques dont la rencontre compromet les

satisfactions qu’il escomptait d’une bouteille de vin d’Irrouleguy. Dans Les Neiges

du Kilimandjaro, le héros à l’agonie entend, au milieu des rumeurs du plateau

africain, la voix de sa conscience et, subsidiairement, celle de sa concierge du

Quartier latin, dont le mari, ancien coureur, est abonné à L’Auto. C’est assez

maigre, au regard des pages qu’il a consacrées à la boxe, à la pêche, à la chasse, à la

tauromachie et au ski. Mais nous savons, d’intuition sûre, qu’il eût reçu avec

allégresse l’initiation à laquelle nos voeux le conviaient.

La fête virile dont le Tour de France maintient les traditions était faite pour lui.

Il avait sa place dans cette civilisation où l’on éprouve plus de mal que de peur. Le

bruit et la fureur que nous répercutons d’un sommet à l’autre, ces montagnes

tranchées par le décret d’une ambition, la mobilisation en rase campagne de tout

l’appareil moderne pour dégager et ménager l’effort dépouillé, presque

franciscain, du muscle de l’homme développent une aventure à sa mesure. Le jeu

contrasté des espérances sans calcul et des calculs sans espoir l’eût transporté de

sympathie. C’était un témoin-né.

La vie des écrivains ne devrait pas nous intéresser. Elle est leur second métier

et on ne leur en demande pas tant. Sauf à l’accomplir elle-même comme une oeuvre

d’art particulière, ils la subissent ou ils la rêvent. Leur royaume n’est pas exactement

de ce monde dont ils ont manifesté clairement l’intention de s’évader. Hemingway était

l’exception, ses livres répondaient au tumulte par le tumulte et rendaient coup pour

coup. Son punch le désigne pour longtemps comme le chef de file d’une littérature

d’invasion.

Entrant aujourd’hui dans le Tour de France par la porte démesurée de l’absence, il

a suivi l’étape avec nous. Il me semblait l’apercevoir dans le baquet d’une voiture, tel

que je l’ai rencontré jadis, au palace de Madrid, clochard de luxe, traînant des

sandales sur les tapis de haute laine, la cravate nouée en ficelle sur une chemise plus

chiffonnée qu’une serpillière. Il était escorté du matador Aparicio, jeune millionnaire

intermittent qui avait l’air d’être son valet d’armes et lui portait ses stylographes avec

un visage triste. Hemingway, carnassier aux lèvres fendues pour le sourire, avait le

droit d’être gai. Dans cette voiture imaginaire, il souriait donc et dodelinait de la tête aux

prémices de la bagarre. Il sentait l’embuscade à l’approche des sapins, quand les ombres

de la Chartreuse basculent sur la plaine et que les coureurs, l’un l’autre se chevauchant,

prennent leur élan pour quelque marelle définitive. Puis il se dressait, en abordant aux

premiers lacets du Granier, vieux loup de terre flairant la guérilla retrouvée. Sur une

accélération, sa casquette s’envolait : nous la lui ramassions. Il buvait au bidon en

matière plastique qui corrige l’acidité du citron par une arrière-saveur goudronneuse.

Et la rampe s’élevait, rendant le coureur à une condition animale. L’homme-gibier qui

essoufflait la meute s’appelait Gaul. À sa manière c’est lui aussi un matador dont l’oeil

électrique clignote, dont la peau se hérisse en chair de poule. Le grand chasseur

s’approchait de cette proie désignée, vers laquelle les spectateurs balançaient de

triomphants jets d’eau. Il appréciait la chute qui précipitait Gaul à terre, avant de le

rendre en loques sanguinolentes au vertige de la descente. Il se répétait la parabole

du Vieil Homme et la Mer qui nous dit que rien n’est acquis tant que la ligne

d’arrivée n’est pas franchie.

Et ce soir, à Grenoble, il relègue Stendhal, régional littéraire de l’étape, au rang

minutieux d’horloger des sentiments. Lui, il est un chaudronnier battant le cuivre. Il

passe un revers de main dans ses moustaches, chausse de minces lunettes pour avoir

l’air d’un prix Nobel et commande une nouvelle bouteille de vin de Talloires. Mais le

lavaret du lac lui semble un fretin extrêmement menu.

Demain, nous l’aurions appelé Ernest.

4 juillet 1961.